A literatura reflete as transformações sociais e culturais das épocas em que foi produzida. As escolas literárias, cada uma com suas características únicas, desempenharam um papel crucial na evolução da arte da escrita, capturando os valores, dilemas e aspirações de diferentes períodos históricos.

Nesse contexto, este artigo explora as dez principais escolas literárias, abordando suas origens, características marcantes, principais autores e obras, com um foco especial no contexto brasileiro. Confira!

Resumo das 10 principais Escolas Literárias

| Escola Literária | Período | Características Principais |

|---|---|---|

| Clássica | Grécia e Roma (séc. VIII a.C. – III d.C.) | Harmonia, simetria, temas universais, uso de formas fixas como epopeias e tragédias. |

| Medieval | Europa (séc. V – XV) | Centralidade religiosa, uso de alegorias, moralismo, visão espiritualizada do mundo. |

| Renascimento | Itália (séc. XIV – XVI) | Antropocentrismo, valorização do conhecimento e da arte clássica, universalidade dos temas. |

| Barroco | Europa (séc. XVI – XVII) | Contraste entre o divino e o terreno, linguagem rebuscada, uso de metáforas e antíteses, busca pela salvação. |

| Arcadismo | Europa e Brasil (séc. XVIII) | Idealização da natureza, simplicidade pastoral, rejeição ao exagero barroco, influência clássica. |

| Romantismo | Europa (séc. XVIII – XIX) e Brasil (séc. XIX) | Exaltação da emoção e do indivíduo, nacionalismo, idealização da natureza, temas amorosos e heroicos. |

| Realismo | França (séc. XIX) e Brasil (séc. XIX) | Descrição objetiva da realidade, crítica social, foco em questões psicológicas e morais. |

| Naturalismo | França (séc. XIX) e Brasil (séc. XIX) | Determinismo, influência do meio e da hereditariedade, retratos de marginalização e instintos humanos. |

| Simbolismo | França (séc. XIX) e Brasil (séc. XIX – XX) | Valorização da espiritualidade, musicalidade poética, uso de símbolos e metáforas, exploração do subjetivo. |

| Modernismo | Europa (séc. XX) e Brasil (séc. XX) | Ruptura com tradições, experimentação formal, temas contemporâneos como alienação e urbanização, linguagem coloquial. |

1. Clássica: a harmonia grega e romana

A literatura clássica teve suas raízes na Grécia Antiga, a partir do século VIII a.C., com o surgimento das epopeias Ilíada e Odisseia, de Homero. Nesse sentido, esse período, conhecido como a Era Arcaica, marcou o início da tradição escrita na Grécia, consolidando valores que seriam fundamentais para a literatura ocidental.

Os gregos buscavam expressar a perfeição estética em suas obras, aliando forma e conteúdo em uma harmonia que refletia sua visão de mundo. Por isso, a ênfase no equilíbrio e na simetria era uma tradução artística dos ideais de racionalidade, proporção e ordem que permeavam sua cultura, especialmente na filosofia e na arquitetura.

Posteriormente, a cultura literária grega influenciou profundamente a literatura romana. A partir do século III a.C., os romanos começaram a adaptar temas, formas e estilos gregos, incorporando-os às suas próprias tradições. Assim, autores romanos como Virgílio, Horácio e Ovídio recriaram os modelos gregos com uma perspectiva própria, muitas vezes exaltando os ideais políticos e morais da República e do Império Romano.

Além disso, a literatura clássica destacava-se pela universalidade de seus temas, explorando questões atemporais como heroísmo, moralidade, amor e destino. Nesse contexto, essas características conferiram a ela um caráter formativo, servindo como referência para movimentos literários posteriores, incluindo o Renascimento e o Neoclassicismo.

A fusão entre os valores gregos e romanos consolidou a literatura clássica como um marco cultural, que não apenas influenciou a produção literária de sua época, mas também estabeleceu padrões estéticos e éticos que moldariam o pensamento ocidental por séculos.

Principais características

- Harmonia e simetria;

- Temas universais como heroísmo, mortalidade e amor;

- Uso de formas fixas, como tragédias, epopeias e comédias.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Homero: Ilíada e Odisseia – fundações da literatura ocidental.

- Sófocles: Édipo Rei e Antígona – tragédias que exploram o destino humano.

- Virgílio: Eneida – celebração da glória romana.

Contexto no Brasil

No Brasil colonial, a literatura clássica influenciou de forma indireta a produção literária, principalmente por meio das obras dos jesuítas e da educação oferecida nas colônias. Dessa forma, a Companhia de Jesus foi a principal responsável por introduzir os princípios clássicos no Brasil. Assim, os jesuítas, como José de Anchieta, utilizavam o latim em seus textos catequéticos e educativos, refletindo a forte influência da tradição clássica na formação europeia de seus autores.

Anchieta, por exemplo, compôs poemas e peças teatrais em latim, português e tupi, utilizando recursos estilísticos que remetiam às formas clássicas, como métricas regulares e o uso de figuras de linguagem. Dessa forma, sua obra De Beata Virgine Dei Matre Maria é um exemplo de como elementos do estilo clássico foram aplicados à exaltação de temas religiosos no contexto brasileiro.

Contudo, no Brasil, a literatura clássica não se consolidou como um movimento autônomo. Diferentemente da Europa, onde o Classicismo foi um marco estruturante da produção literária, no Brasil colonial, o ambiente ainda incipiente e voltado principalmente à catequese e à administração da colônia não favoreceu o desenvolvimento de uma literatura nacional com raízes clássicas.

Em vez disso, as referências clássicas eram empregadas como ferramentas educativas e evangelizadoras, servindo aos propósitos da Coroa Portuguesa e da Igreja Católica.

A influência do Classicismo na cultura brasileira permaneceu latente até o surgimento de movimentos posteriores, como o Arcadismo, no século XVIII, que retomaram o ideal de simplicidade e harmonia clássica.

Nesse sentido, os textos jesuítas e as práticas educacionais centradas na cultura clássica lançaram as bases para que elementos desse estilo fossem reinterpretados no contexto colonial, adaptando-se às necessidades e realidades locais.

2. Medieval: fé e alegoria

A literatura medieval surgiu na Europa entre os séculos V e XV, durante o período conhecido como Idade Média, um intervalo de mil anos marcado por transformações sociais, políticas e religiosas profundas.

Após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., o cenário europeu foi dominado pelo feudalismo, sistema que organizava as relações de poder e produção. Nesse contexto, a Igreja Católica tornou-se a principal força cultural e espiritual, influenciando diretamente a produção literária.

Nesse contexto, a literatura medieval foi profundamente moldada pela religião cristã, que orientava não apenas a vida espiritual, mas também o pensamento filosófico e artístico. Os textos frequentemente abordavam temas ligados à fé, à moralidade e à vida após a morte, refletindo os valores teocêntricos da época. Nesse sentido, obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e os escritos dos Padres da Igreja (como Santo Agostinho) exemplificam a centralidade da espiritualidade na literatura medieval.

Paralelamente, os valores feudais, como o heroísmo, a lealdade e o dever, também permeavam as narrativas. Assim, a literatura de cavalaria, exemplificada por obras como os Contos do Graal, de Chrétien de Troyes, e o Ciclo Arturiano, celebrava as aventuras de cavaleiros e suas missões em busca de honra e justiça. Esses textos refletiam a estrutura hierárquica e os ideais da nobreza feudal.

Além disso, a literatura medieval abrangeu uma ampla variedade de gêneros, incluindo:

- Poesia épica, como A Canção de Rolando, que exaltava feitos heroicos.

- Crônicas históricas, que narravam eventos importantes, muitas vezes misturando fatos e lendas.

- Textos religiosos, como hagiografias (vidas de santos) e peças de teatro litúrgico, destinadas a educar e evangelizar.

Outro aspecto marcante foi o surgimento da literatura popular, composta por canções e baladas que expressavam o cotidiano e as emoções do povo, contrastando com a literatura mais erudita produzida nos mosteiros e nas cortes.

Por fim, a literatura medieval também marcou uma transição entre o mundo clássico e o renascentista. Embora tenha se desenvolvido em um contexto distinto do Classicismo, ela preservou e reinterpretou elementos da cultura greco-romana, que foram recuperados de maneira mais intensa no Renascimento.

Assim, a literatura medieval foi não apenas um reflexo de seu tempo, mas também um elo essencial na continuidade da tradição literária ocidental.

Principais Características

- Foco em valores religiosos e morais;

- Uso de alegorias e simbolismos para transmitir mensagens espirituais;

- Estilo didático e moralista.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Dante Alighieri: A Divina Comédia – síntese do pensamento medieval.

- Chrétien de Troyes: Contos do Graal – mitos arturianos.

- Geoffrey Chaucer: Os Contos de Canterbury – retrato da sociedade inglesa medieval.

Contexto no Brasil

No Brasil colonial, a literatura medieval não se manifestou diretamente como um movimento literário autônomo, mas sua influência foi perceptível nos textos produzidos sob a égide da Igreja Católica. Assim, o ambiente cultural da época era profundamente marcado pelo controle religioso e pela missão evangelizadora, o que moldou grande parte da produção literária.

A Companhia de Jesus desempenhou um papel central nesse contexto. Os jesuítas, como José de Anchieta, adaptaram elementos da literatura religiosa e alegórica medieval às necessidades do projeto missionário no Brasil. Dessa forma, seus textos tinham como principal objetivo catequizar e instruir os povos indígenas, promovendo a conversão ao cristianismo.

José de Anchieta, considerado o primeiro autor significativo da literatura brasileira, produziu poemas, peças teatrais e hinos religiosos em português, latim e tupi. Obras como Poema à Virgem Maria refletem a influência de textos religiosos medievais, com seu tom exaltado e a centralidade da figura divina. Além disso, suas peças teatrais, como Na Aldeia de Guaraparim, foram inspiradas nas tradições de teatro litúrgico medieval, adaptadas para o público indígena e destinadas a transmitir ensinamentos cristãos.

Os textos religiosos produzidos no Brasil colonial também carregavam características alegóricas, um traço comum na literatura medieval. Por meio de metáforas e símbolos, as obras transmitiam lições morais e espirituais. Esse recurso era particularmente eficaz no contexto catequético, pois facilitava a compreensão das mensagens religiosas por diferentes públicos, incluindo os indígenas.

Além dos jesuítas, as práticas educativas promovidas pela Igreja também disseminaram elementos literários de inspiração medieval. Nesse sentido, os colégios jesuítas ensinavam latim e retórica, valorizando a herança clássica reinterpretada pelo cristianismo medieval. Isso contribuiu para criar uma base cultural que influenciaria a literatura produzida nas colônias.

3. Renascimento: O Antropocentrismo e a Razão

O Renascimento surgiu na Itália no século XIV e se consolidou como um dos movimentos culturais mais importantes da história ocidental. Dessa forma, ele marcou o retorno aos valores clássicos da Antiguidade, inspirado nas filosofias e nas artes da Grécia e Roma antigas, após o longo período de domínio da cultura medieval.

A palavra “renascimento” reflete essa ideia de renovação e redescoberta cultural, simbolizando um renascer das artes, da ciência e do pensamento crítico.

Esse movimento foi impulsionado por uma série de fatores históricos e sociais, incluindo:

- Invenção da imprensa (1440): desenvolvida por Johannes Gutenberg, permitiu a disseminação de ideias e obras clássicas, tornando-as acessíveis a um público mais amplo.

- Crescimento das cidades italianas: centros urbanos como Florença, Veneza e Roma tornaram-se núcleos de inovação artística e intelectual, financiados por famílias poderosas como os Medici.

- Redescoberta dos textos clássicos: graças à preservação de manuscritos gregos e romanos em mosteiros e à chegada de estudiosos bizantinos à Europa após a queda de Constantinopla (1453).

- Humanismo: Uma nova corrente filosófica que enfatizava a dignidade, a capacidade criativa e o potencial do ser humano, em contraste com o teocentrismo medieval.

A literatura renascentista trouxe novos estilos e temas, rompendo com as estruturas medievais. Nesse contexto, obras como O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, redefiniram a política como um campo de estudo secular. Por outro lado, as peças de William Shakespeare e os poemas de Petrarca exploraram a complexidade das emoções humanas.

O movimento também influenciou profundamente a forma como a humanidade se via. Segundo Otto Maria Carpeaux, “o Renascimento não apenas resgatou o passado, mas também lançou as bases para o futuro, inaugurando uma era de questionamento e inovação”

Principais Características

- Valorização do indivíduo e do conhecimento;

- Inspiração nos textos da Antiguidade Clássica;

- Universalidade dos temas.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- William Shakespeare: Hamlet e Romeu e Julieta – retratos da complexidade emocional.

- Miguel de Cervantes: Dom Quixote – sátira do idealismo medieval.

- Ludovico Ariosto: Orlando Furioso – epopeia renascentista.

Contexto no Brasil

Embora o Renascimento não tenha tido uma manifestação direta como movimento literário no Brasil, sua influência foi perceptível, especialmente no contexto da educação jesuíta e nas práticas culturais implantadas durante o período colonial.

Nesse sentido, os valores e princípios renascentistas, trazidos pelos colonizadores portugueses e pelos missionários da Companhia de Jesus, foram adaptados às necessidades de evangelização e controle social na colônia.

Influência na Educação Jesuíta

Os jesuítas desempenharam um papel central na disseminação de ideias associadas ao Renascimento no Brasil. Assim, a ordem religiosa, fortemente influenciada pelo humanismo renascentista, utilizava métodos educacionais que combinavam o estudo das línguas clássicas (latim e grego) com textos religiosos e filosóficos. Essa abordagem refletia a crença renascentista na capacidade do ser humano de se aperfeiçoar por meio do aprendizado e da razão.

Nos colégios jesuítas, os alunos eram introduzidos a autores clássicos como Cícero, Virgílio e Aristóteles, ao lado de teólogos cristãos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Dessa forma, essa formação buscava desenvolver tanto a erudição quanto a retórica, habilidades essenciais para a pregação e a disseminação da fé católica.

4. Barroco: contrastes e profundidade

O Barroco surgiu no final do século XVI, como uma reação direta aos desafios culturais, religiosos e filosóficos que marcaram o período. Na Europa, ele emergiu no contexto da Contrarreforma Católica, um movimento liderado pela Igreja Católica para conter o avanço da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517.

Nesse âmbito, a arte e a literatura barroca foram utilizadas como ferramentas de persuasão, combinando elementos emocionais e sensoriais para reafirmar os valores cristãos e atrair os fiéis de volta à Igreja.

Paralelamente, o Barroco também refletiu a crise existencial do homem da época, dividido entre o racionalismo renascentista, que exaltava a razão e o indivíduo, e a crescente necessidade de reafirmar a fé e a espiritualidade. Esse conflito gerou uma estética marcada pelo contraste, pela complexidade e pela busca de transcendência.

Principais Características

- Contraste entre o divino e o terreno;

- Linguagem rebuscada, repleta de metáforas e antíteses;

- Temas de efemeridade e busca pela salvação.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Luís de Góngora: Soledades – barroco espanhol.

- John Donne: poemas que exploram o misticismo.

Autores Brasileiros

- Gregório de Matos: Poemas Escolhidos – crítica social e religiosidade.

- Padre Antônio Vieira: Sermões – eloquência e profundidade espiritual.

Contexto no Brasil

O Barroco chegou ao Brasil no início do século XVII, inserido no contexto colonial. Aqui, o movimento assumiu características próprias, adaptando-se às realidades locais, como a forte religiosidade da população e o uso da arte e da literatura como instrumentos de catequese.

No Brasil, o Barroco floresceu em um período em que o país vivia sob o domínio econômico da exploração do açúcar e a expansão do catolicismo. As tensões entre o sagrado e o profano, características do Barroco europeu, ganharam uma dimensão ainda mais profunda em um território marcado pela mestiçagem cultural e pelas contradições entre o luxo da elite colonial e a pobreza generalizada.

Nesse sentido, autores como Gregório de Matos, conhecido como o “Boca do Inferno”, e Padre Antônio Vieira, com seus sermões eloquentes e densos, são expoentes do Barroco no Brasil. Ambos exploraram, à sua maneira, a dualidade barroca: enquanto Vieira exaltava a fé e a salvação, Gregório de Matos oscilava entre a crítica social e o lirismo religioso.

Dessa forma, o Barroco foi mais do que uma estética literária no Brasil: ele representou a complexidade de uma sociedade colonial em formação, marcada por tensões sociais, econômicas e culturais. Como observa Alfredo Bosi, “o Barroco no Brasil foi a primeira manifestação literária a sintetizar as contradições de um país dividido entre a opulência e a precariedade, entre o céu e a terra”.

5. Arcadismo: O Bucolismo Iluminista

O Arcadismo, também conhecido como Neoclassicismo, surgiu na Europa no século XVIII, profundamente influenciado pelos ideais do Iluminismo, que exaltava a razão, a simplicidade e o retorno aos valores clássicos da Antiguidade greco-romana. Assim, o movimento foi uma reação ao exagero emocional e à exuberância formal do Barroco, buscando um equilíbrio estético e moral que resgatasse a harmonia e a clareza clássicas.

Na Europa, o Arcadismo foi marcado pela valorização da natureza como refúgio idealizado, um lugar de paz e equilíbrio longe das complexidades da vida urbana. Inspirados pelos poetas clássicos como Virgílio e Horácio, os autores árcades exaltavam a vida campestre e a simplicidade, usando uma linguagem clara e equilibrada, livre dos artifícios barrocos. Além disso, o Arcadismo dialogava com os avanços científicos e filosóficos da época, refletindo as ideias racionalistas do Iluminismo.

Principais Características

- Idealização da natureza e simplicidade pastoral;

- Rejeição ao exagero barroco;

- Influência clássica.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Alexander Pope: An Essay on Man – celebração do equilíbrio racional.

- Jacques Delille: Les Jardins – poesia pastoril francesa.

Autores Brasileiros

- Cláudio Manuel da Costa: Obras Poéticas – precursor do Arcadismo brasileiro.

- Tomás Antônio Gonzaga: Marília de Dirceu – expressão lírica e amorosa.

- Basílio da Gama: O Uraguai – epopeia que narra conflitos coloniais.

Contexto no Brasil

O Arcadismo chegou ao Brasil na segunda metade do século XVIII, período em que a colônia passava por mudanças significativas, como o ciclo do ouro em Minas Gerais e a disseminação das ideias iluministas trazidas pela Europa. Foi nesse contexto que os ideais árcades encontraram terreno fértil, especialmente na região mineradora, onde surgiram as primeiras manifestações literárias do movimento no Brasil.

Nesse âmbito, os autores árcades brasileiros adaptaram os temas europeus às realidades locais, mas mantiveram a essência do movimento: a exaltação da simplicidade, o louvor à natureza e o uso de pseudônimos bucólicos que remetiam à tradição pastoril clássica. Assim, Cláudio Manuel da Costa adotou o pseudônimo “Glauceste Satúrnio”, enquanto Tomás Antônio Gonzaga assinava como “Dirceu”. Dessa forma, essa prática reforçava a conexão com a Arcádia idealizada, um espaço literário utópico baseado na vida bucólica.

O Arcadismo brasileiro também foi marcado pelo seu vínculo com eventos históricos, como a Inconfidência Mineira. Nesse sentido, muitos poetas árcades, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, estavam ligados ao movimento de independência, o que trouxe uma dimensão política à literatura. Obras como Marília de Dirceu e Cartas Chilenas combinavam a simplicidade estética árcade com uma sutil crítica à opressão colonial.

Dessa forma, o Arcadismo no Brasil não apenas refletiu a influência europeia, mas também desempenhou um papel importante na formação de uma identidade literária nacional, antecipando movimentos posteriores, como o Romantismo. Como observa Alfredo Bosi, “o Arcadismo foi a primeira expressão literária brasileira que tentou conciliar a tradição europeia com as singularidades da vida colonial”

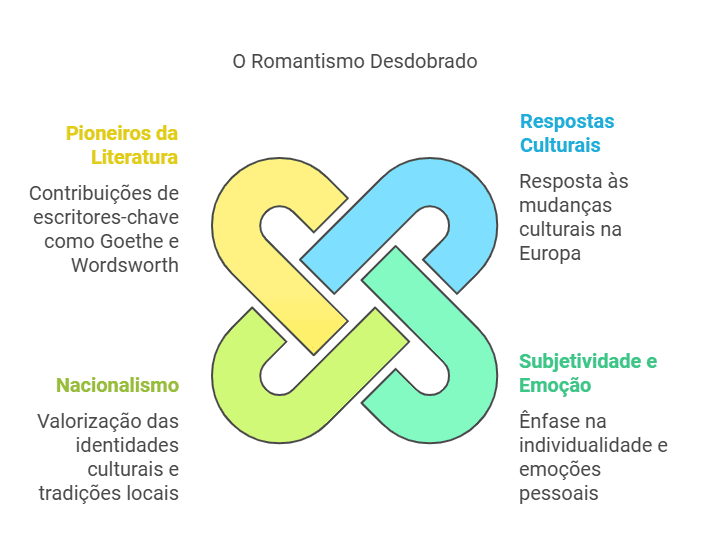

6. Romantismo: emoção e nacionalismo

O Romantismo surgiu no final do século XVIII na Europa, como uma resposta às transformações culturais, sociais e políticas geradas pelo Iluminismo, pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Assim, ele marcou uma ruptura com o racionalismo e o universalismo clássicos, colocando em seu lugar a exaltação da subjetividade, da emoção e da individualidade.

Na Europa, o movimento nasceu em países como Alemanha e Inglaterra, antes de se espalhar para outras regiões. Autores como Johann Wolfgang von Goethe, com Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774), e William Wordsworth, com as Baladas Líricas (1798), foram pioneiros do Romantismo. Nesse sentido, esses escritores exploravam a natureza como um refúgio espiritual, destacavam o poder das emoções e celebravam o indivíduo em oposição aos valores coletivos iluministas.

O Romantismo também teve forte conexão com o nacionalismo, já que o movimento coincidia com o surgimento de estados-nação e a consolidação de identidades culturais. Por isso, ele valorizava a cultura popular, o folclore e as tradições locais, buscando construir uma consciência nacional que muitas vezes se opunha ao domínio cultural de potências estrangeiras.

Principais Características

- Exaltação do indivíduo e da emoção;

- Nacionalismo e valorização do folclore;

- Idealização da natureza.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Johann Wolfgang von Goethe: Os Sofrimentos do Jovem Werther – marco do romantismo europeu.

- Lord Byron: Don Juan – romantismo de oposição.

Autores Brasileiros

- Gonçalves Dias: Canção do Exílio – exaltação do nacionalismo.

- José de Alencar: Iracema – mito das origens brasileiras.

- Castro Alves: O Navio Negreiro – poesia social e abolicionista.

Contexto no Brasil

O Romantismo chegou ao Brasil no início do século XIX, fortemente influenciado pelo processo de independência (1822) e pelas transformações políticas e culturais que o país vivia. Nesse contexto, a busca por uma identidade nacional foi um dos principais motores do movimento romântico brasileiro, que encontrou inspiração em temas locais, como a exaltação da natureza tropical, a idealização do indígena como símbolo nacional e a valorização das raízes populares.

A obra Suspiros Poéticos e Saudades (1836), de Gonçalves de Magalhães, é considerada o marco inicial do Romantismo no Brasil. Assim, Magalhães, junto com outros intelectuais da época, adaptou os ideais românticos europeus à realidade brasileira, criando uma literatura que exaltava as belezas naturais e as peculiaridades do país.

No Brasil, o movimento romântico foi dividido em três fases principais:

- Primeira Fase (Nacionalista ou Indianista): exaltação do indígena como herói nacional e da natureza exuberante. Exemplo: Iracema, de José de Alencar.

- Segunda Fase (Ultrarromântica): foco na subjetividade, no pessimismo e nas emoções exacerbadas. Exemplo: Lira dos Vinte Anos, de Álvares de Azevedo.

- Terceira Fase (Condoreira): poesia social e abolicionista, inspirada por ideais libertários. Exemplo: O Navio Negreiro, de Castro Alves.

Em suma, o Romantismo brasileiro foi fundamental na consolidação de uma literatura nacional, distinta da portuguesa, e refletiu os dilemas, aspirações e identidade de um país em construção. Como observa Alfredo Bosi, “o Romantismo no Brasil combinou as paixões universais da estética romântica com as necessidades locais de afirmação cultural e política”

7. Realismo: observação da realidade

O Realismo surgiu na França em meados do século XIX, como uma reação ao subjetivismo e idealismo do Romantismo. Marcado por um contexto de transformações sociais profundas, como as revoluções industriais, o crescimento urbano e o avanço das ciências sociais, o movimento buscava representar a realidade de forma objetiva, racional e detalhada.

Dessa forma, a literatura realista refletia as mudanças provocadas por um mundo em transição. Nesse sentido, o impacto do positivismo de Auguste Comte e o determinismo científico moldaram a visão dos escritores realistas, que adotaram uma abordagem quase analítica para retratar a vida cotidiana e os comportamentos humanos.

Ademais, a estética realista também foi influenciada pelas teorias de Charles Darwin, que destacavam o papel da hereditariedade e do ambiente na formação dos indivíduos, e por Karl Marx, cujas ideias sobre as desigualdades sociais ecoavam na crítica ao sistema burguês.

O marco inicial do Realismo na literatura foi a publicação de Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, uma obra que descreve com rigor e detalhamento as frustrações e contradições da vida burguesa. Outros autores europeus, como Honoré de Balzac, com A Comédia Humana, e Charles Dickens, com Oliver Twist, também exploraram a realidade social e psicológica de suas épocas.

Principais Características

- Descrição detalhada e precisa da realidade;

- Foco em questões sociais, morais e psicológicas;

- Crítica às instituições tradicionais, como casamento e religião.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Gustave Flaubert: Madame Bovary – retrato da insatisfação burguesa.

- Charles Dickens: Grandes Esperanças – crítica às desigualdades sociais.

Autores Brasileiros

- Machado de Assis: Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas – análise da alma humana e crítica social.

- Raul Pompeia: O Ateneu – um estudo psicológico e social da juventude.

Contexto no Brasil

No Brasil, o Realismo foi introduzido na segunda metade do século XIX, no contexto das transformações sociais e políticas que culminaram na abolição da escravidão (1888) e na proclamação da República (1889). Essas mudanças criaram um cenário propício para a crítica aos valores tradicionais da sociedade patriarcal e para a exploração de temas urbanos e cotidianos.

O marco inicial do Realismo brasileiro foi a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis. Com ironia e um estilo inovador, Machado analisou a sociedade carioca de sua época, explorando questões psicológicas, morais e sociais. Além disso, outros autores, como Raul Pompeia, com O Ateneu, e Aluísio Azevedo, em sua transição para o Naturalismo com obras como O Cortiço, também contribuíram para consolidar o movimento no Brasil.

Dessa forma, o Realismo representou uma ruptura com o idealismo romântico e inaugurou uma literatura focada na complexidade da vida real, estabelecendo uma nova estética literária fundamentada na crítica e na análise do mundo contemporâneo.

8. Naturalismo: Determinismo e Realismo Amplificado

O Naturalismo, uma ramificação do Realismo, surgiu na França no final do século XIX, como uma resposta ainda mais radical às transformações culturais, científicas e sociais da época. Enquanto o Realismo buscava retratar a realidade de forma objetiva, o Naturalismo foi além, utilizando uma abordagem quase científica para descrever o comportamento humano e as condições sociais.

Fortemente influenciado pelo positivismo, uma corrente filosófica que exaltava a ciência como base para a compreensão da realidade, e pelo determinismo científico, o Naturalismo explorava a ideia de que o ambiente e a hereditariedade determinavam o caráter e as ações dos indivíduos.

Nesse sentido, as teorias evolucionistas de Charles Darwin, que destacavam a luta pela sobrevivência e a adaptação ao meio, também tiveram um impacto significativo na construção estética e temática do movimento.

Os naturalistas tratavam a literatura como um laboratório social, onde os personagens eram analisados como produtos de suas circunstâncias, muitas vezes em situações extremas que revelavam os instintos humanos mais primitivos.

O marco inicial do Naturalismo foi a publicação de Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola, que introduziu o método experimental na literatura. Zola consolidou o movimento com sua série de romances Les Rougon-Macquart (1871-1893), que examina, de forma detalhada, a influência da hereditariedade e do ambiente em uma família ao longo de várias gerações.

Principais Características

- Ênfase no determinismo, mostrando como o meio e a hereditariedade influenciam o comportamento humano;

- Retratos de personagens marginalizados e situações extremas;

- Estilo descritivo, quase documental.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Émile Zola: Germinal – um retrato das lutas da classe trabalhadora.

- Guy de Maupassant: O Horla – uma narrativa psicológica naturalista.

Autores Brasileiros

- Aluísio Azevedo: O Cortiço – análise das condições sociais no Brasil urbano.

- Adolfo Caminha: Bom-Crioulo – narrativa sobre preconceito e homossexualidade.

Contexto no Brasil

O Naturalismo chegou ao Brasil na última década do século XIX, em um momento de grandes mudanças sociais, como a urbanização e a luta pela abolição da escravidão. Por isso, foi fortemente influenciado pelo Realismo, mas ganhou características próprias ao abordar as especificidades da sociedade brasileira.

O marco inicial do Naturalismo brasileiro foi a publicação de O Mulato (1881), de Aluísio Azevedo, que explorava questões de preconceito racial e hipocrisia social. Posteriormente, Azevedo solidificou sua posição como o principal autor do movimento no Brasil com O Cortiço (1890), uma obra que retrata as condições de vida das classes populares no Rio de Janeiro, enfatizando a influência do meio sobre o comportamento humano.

Outros autores, como Adolfo Caminha, com Bom-Crioulo, também exploraram temas polêmicos, como homossexualidade e exclusão social, ampliando os horizontes do Naturalismo no país.

Dessa forma, o Naturalismo foi uma ampliação das intenções realistas, aplicando a ciência como lente para a análise literária. Assim, ele destacou os extremos da condição humana, muitas vezes ignorados por outras correntes, e ofereceu uma crítica incisiva às estruturas sociais de sua época.

9. Simbolismo: subjetividade e espiritualidade

O Simbolismo surgiu na França na segunda metade do século XIX, como uma reação ao materialismo, à objetividade e à racionalidade do Realismo e do Naturalismo. Por isso, o movimento foi influenciado por mudanças culturais e intelectuais, marcadas pelo avanço da ciência e pela industrialização, mas que também geraram insatisfação em artistas que buscavam explorar as dimensões subjetivas, espirituais e emocionais da experiência humana.

Nesse contexto, o Simbolismo tomou forma a partir da publicação de obras que rompem com a descrição objetiva da realidade, priorizando a sugestão, a musicalidade e o mistério. Um marco inicial foi As Flores do Mal (1857), de Charles Baudelaire, cuja poesia apresentou uma nova sensibilidade, focada no subjetivo e no transcendente. Mais tarde, Stéphane Mallarmé e Paul Verlaine consolidaram o movimento com obras que empregavam simbolismos complexos e rejeitavam a linguagem literal.

O movimento foi fortemente influenciado por ideias filosóficas e artísticas que rejeitavam o racionalismo puro. Entre as influências, estão:

- Idealismo alemão: a noção de que a arte deveria transcender o mundo físico para captar verdades superiores.

- Misticismo e espiritualidade: a busca por um entendimento mais profundo da alma humana e do universo.

- Musicalidade poética: inspirados por compositores como Wagner, os simbolistas buscavam criar um ritmo melódico na poesia, reforçando a experiência estética.

Principais Características

- Valorização da espiritualidade, da intuição e do mistério;

- Uso de metáforas, símbolos e imagens oníricas;

- Musicalidade e ritmo como elementos essenciais.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- Charles Baudelaire: As Flores do Mal – marco inicial do Simbolismo.

- Stéphane Mallarmé: O Lance de Dados – experimentação poética avançada.

Autores Brasileiros

- Cruz e Sousa: Broquéis e Faróis – o maior expoente do Simbolismo brasileiro.

- Alphonsus de Guimaraens: Ismália – espiritualidade e lirismo melancólico.

Contexto no Brasil

O Simbolismo chegou ao Brasil no final do século XIX, em um momento de transição literária, quando o Realismo e o Naturalismo ainda predominavam. Nesse sentido, o marco inicial do movimento no país foi a publicação da obra Broquéis (1893), de Cruz e Sousa, considerado o maior expoente do Simbolismo brasileiro. Sua poesia explorava o mistério, a espiritualidade e a musicalidade com maestria.

Outro autor importante foi Alphonsus de Guimaraens, cujas obras, como Ismália, destacavam-se pelo tom místico e melancólico, com forte influência religiosa. No Brasil, o Simbolismo enfrentou resistência inicial, mas suas inovações formais e temáticas pavimentaram o caminho para o Modernismo no século XX.

Assim, o movimento representou uma busca por profundidade emocional e espiritual, contrapondo-se à superficialidade percebida no materialismo e nas descrições objetivas de seus antecessores. Por isso, ele renovou a poesia ao introduzir uma linguagem mais subjetiva, rica em imagens e musicalidade, que continua a influenciar movimentos literários posteriores.

10. Modernismo: ruptura e inovação

O Modernismo surgiu no início do século XX, como um movimento cultural e artístico que buscava romper com as tradições estabelecidas e refletir as profundas transformações da sociedade moderna. Impulsionado pelas vanguardas europeias, como o Futurismo, Cubismo, Expressionismo e Surrealismo, o movimento rejeitou as formas rígidas e as convenções herdadas do passado, propondo uma arte mais livre, experimental e conectada às questões contemporâneas.

Essa escola literária foi uma resposta às rápidas mudanças ocorridas na virada do século, como a industrialização, a urbanização e os avanços tecnológicos. Ela também refletia o impacto das Guerras Mundiais, que questionaram os valores tradicionais e promoveram uma visão mais fragmentada e complexa do mundo.

As principais Influências do movimento foram:

- Surrealismo: exploração do inconsciente, do sonho e da imaginação como fontes criativas.

- Futurismo: exaltação da velocidade, da tecnologia e do dinamismo da vida moderna.

- Cubismo: desconstrução da forma tradicional, experimentação com perspectivas múltiplas.

- Expressionismo: ênfase nas emoções intensas e na subjetividade.

Principais Características

- Ruptura com os modelos tradicionais;

- Temas contemporâneos, como urbanização e alienação;

- Experimentação formal e linguagem coloquial.

Autores e Obras

Autores Internacionais

- James Joyce: Ulisses – revolução na narrativa com fluxo de consciência.

- T.S. Eliot: The Waste Land – fragmentação e pessimismo sobre a modernidade.

Autores Brasileiros

- Oswald de Andrade: Manifesto Antropófago – crítica cultural e valorização do nativo.

- Mário de Andrade: Macunaíma – símbolo do modernismo e da identidade brasileira.

- Manuel Bandeira: Libertinagem – lirismo e simplicidade inovadores.

Contexto no Brasil

O Modernismo no Brasil foi inaugurado oficialmente com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Esse evento foi um divisor de águas na cultura brasileira, reunindo artistas e intelectuais que buscavam criar uma arte nacional moderna, desvinculada das influências europeias predominantes até então.

O país vivia um momento de transição no início do século XX, com a consolidação da República, o crescimento urbano e a industrialização. Por isso, a Semana de 1922 foi a resposta de um grupo de artistas a esse novo cenário, propondo uma renovação estética que incorporasse as especificidades culturais e sociais do país.

Fases do Modernismo Brasileiro

O movimento no Brasil foi dividido em três fases principais:

- Primeira Fase (1922–1930): caracterizada pela experimentação formal e pela busca de uma identidade cultural brasileira.

- Segunda Fase (1930–1945): mais madura, com foco em temas sociais e políticos, incluindo autores como Graciliano Ramos e Jorge Amado.

- Terceira Fase (pós-1945): influenciada por tendências internacionais, com maior diversidade estilística e temática.

Conclusão

Cada uma das escolas literárias foi uma resposta às transformações históricas e culturais de sua época. No Brasil, os movimentos se desenvolveram com características próprias, refletindo a formação de uma identidade nacional. Da harmonia clássica à experimentação modernista, a literatura continua a ser um reflexo fascinante da condição humana.

Referências

- BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1975.

- CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Brasília: Senado Federal, 2008.